Metainformationen zur Seite

Einleitung

Ich bin ein Linuxer fast der ersten Stunde. Damals wurden noch CDROM-Sammlungen der ersten Distributionen im Kellergeschoss quasi unter dem Ladentisch einer Buchhandlung verschoben. Es gab Stammtische, an denen ich das Wissen von Menschen aufgesogen habe, die heute in Firmen wir booking.com (Buchungsportal für Hotelzimmer) oder SUN (vorwiegende große Datenbanksysteme) tätig sind. Bei diesen Menschen habe ich ich Einblicke in die Welt der Serversysteme bekommen.

Mir ist es heute nicht wichtig, auf welchem Gerät ich gerade arbeite oder welches Textverarbeitungsprogramm ich gerade bediene. Ich bin recht immun gegen den unbestreitbaren Reiz der Applewelt und gebranntes Kind genug, um nicht ausschließlich auf Windows setzen zu wollen.

Eine schönes Endgerät ist immer verführerisch, aber es macht Ihren Unterricht nicht zwangsläufig besser. Man kann durchaus auch mit gebrauchter Businesshardware sehr weit kommen – gerade am Anfang, wenn die Geldmittel noch nicht in größerem Umfang zur Verfügung stehen.

Wichtig ist mir aber, dass Sie grundsätzliche didaktische Settings kennen, um eine Idee zu bekommen, was Ihnen didaktisch-methodisch jeweils möglich erscheint. Alle diese Settings werden Sie an Schulen in Deutschland finden. Einige sind momentan sehr prominent: Wäre ich im Tabletbereich unterwegs, hätte ich wahrscheinlich momentan nicht die Zeit, dieses Buch zu schreiben.

Notebookklassen

Eines Vorweg - sowohl für Notebook- als auch Tabletklassen: Ich empfehle einen schönen Grundlagenartikel von Torsten Larbig dazu.

Sucht man auf Youtube Videos zu Notebookklassen, haftet diesen immer etwas Antiquiertes an. Selbst die Bildqualität jenseits von HD genügen nicht mehr aktuellen Ansprüchen. Die Notebooks scheinen zunehmend von Tablets verdrängt zu werden.

Dennoch kenne ich auch Schulen, die sich bewusst für Notebooks entscheiden. Dafür gibt es gute Gründe.

- Notebooks besitzen ein vollwertige Tastatur

- Auf Notebooks laufen unterschiedliche Betriebssysteme

- Auf Notebooks laufen vollwertige Programme

- Die meiste Lernsoftware von Verlagen läuft bisher ausschließlich auf Notebooks.

- Die Programmoberfläche von Notebooks kennen viele Lehrkräfte auch von zu Hause

- Auch sehr komplexe Anforderungen wie z.B. Virtualisierung sind mit entsprechenden Notebooks abbildbar.

- Notebooks lassen sich bei richtiger Auswahl der Geräte relativ problemlos von Fachfirmen reparieren, da sie in Teilen immer noch modular aufgebaut sind.

- Notebooks kontrolliert im Prinzip der Nutzer selbst. Es ist transparent, was auf dem Gerät geschieht bzw. ließe sich prinzipiell belegen, wo die Daten tatsächlich landen.

Notebooks haben aber auch entscheidende Nachteile:

- Es dauert immer noch vergleichsweise lang, bis die Geräte betriebsbereit sind.

- Es kommt immer noch zu sehr komplexen Fehlersituationen, weil z.B. bestimmte Software veraltet ist oder das System stark beeinträchtigen.

- Insbesondere Windows-Notebooks sind sehr anfällig für Schadprogramme, deren Abwehr gut durchdacht sein will.

- Notebooks benötigen zusätzlich zu Punkt 3 eine gute Updatestrategie für Systemsoftware, um sicheres Surfen im Internet zu ermöglichen.

- Wenn ich Notebooks mit ähnlich gutem Handling wie gängige Tablets haben möchte, sind diese erheblich teurer.

- Die Akkulaufzeit ist gegenüber Tablets meist sehr eingeschränkt und zusätzlich stark vom Grad der Nutzung anhängig.

- Notebooks benötigen viel Platz auf dem Schülertisch.

- Durch ihre Größe sind Notebooks anfällig für Beschädigung im rauen Schulalltag.

Wenn ich als Schule komplexe Anforderungen an die eingesetzte Software habe, z.B. bei Schulen mit ausgeprägtem technischen oder informatischen Profil, gibt es zu Notebooks kaum Alternativen. Aber auch die vorhandene Hard- und Software kann von Bedeutung sein: Ich kenne viele Grund- und Förderschulen, die spezielle Lernsoftware seit Jahren einsetzen z.B. für differenzierten Unterricht. Diese Software läuft meist nur auf Windowsbetriebssystemen. Bis entsprechende Apps verfügbar sind, bleibt auch dann ein Notebook bisher die einzig möglich Wahl - dann aber bitte mit schneller SSD-Festplatte, viel RAM und langer Akkulaufzeit.

Finanzierung und Organisation

Für die Geräte haben einige Anbieter komplette Finanzierungsangebote im Portfolio, die folgende Leistungen umfassen:

- Finanzierung nach dem Leasingprinzip mit einer monatlichen Rate (abhängig vom Wert des Geräts)

- Versicherungsleistungen (Verlust, Diebstahl, Defekt, Beschädigung)

- Sozialfonds für Kinder aus finanzschwachen Haushalten

- Stellung von Ersatzgeräten, wenn das eigene z.B. in der Reparatur ist

Diese Komplettpakete machen die Geräte über die Laufzeit recht teuer, sodass einige Eltern dann gerne auf die Idee kommen, ein eigenes Gerät aus dem Elektronikfachhandel zu beschaffen. Gerade im Hinblick auf die mit angebotenen Serviceleistungen sollte dem frühzeitig entgegengewirkt werden: Ein Sozialfonds z.B. kann nur funktionieren, wenn er solidarisch getragen wird.

Dieses Angebot gibt es natürlich immer auch für

Tabletklassen

Tabletklassen sind gerade hoch im Kurs. Meist sind mit Tablets iPads gemeint. Viele der Vorteile gelten nämlich strenggenommen auch nur für iPads.

- Tablets nehmen nicht sehr viel Platz auf dem Schülertisch weg und sind sehr leicht.

- iPads haben eine hervorragende Kamera, ein brauchbares Mikrofon und gute Sensoren, die vielfältige didaktische Einsatzszenarien sowohl im geistes- als auch naturwissenschaftlichen Bereich ermöglichen.

- Die Akkulaufzeit von Tablets ist sehr gut und meist für einen vollen Schultag ausreichend.

- Tablets sind schnell betriebsbereit und können so auch kurz zwischendurch in der Stunde zum Einsatz kommen.

- Insbesondere für iPads und Androidgeräte gibt es eine sehr breite Auswahl an Apps, die sich im Unterricht sinnvoll einsetzen lassen.

- Eine drahtlose Projektionsmöglichkeit ist bei Tablets i.d.R. schon integriert und technisch kostengünstig im Klassenraum umzusetzen.

- Insbesondere bei iPads gibt es viele Grundfunktionen, die Menschen mit körperlichen Beeinträchtigung die Arbeit mit dem Gerät erleichtern.

- Die Bedienung von Tablets ist recht intuitiv, sodass auch ungeübte Nutzerinnen und Nutzer schnell Erfolgserlebnisse haben und didaktisch-methodische Szenarien einfach umgesetzt werden können.

- Insbesondere mit iPads gibt es bereits viele sehr positive Erfahrungen von Schulen innerhalb Deutschlands.

- Viele Kollegen nutzen bereits ein Tablet in ihrer Freizeit oder zur Verwaltung von Schülernoten.

- Tablets bieten meist eine gerätebasierte Verschlüsselung an, die Datensicherheit bei Verlust oder Diebstahl garantiert.

Aber auch hier gibt es natürlich Schattenseiten:

- Insbesondere iPads entfalten ihr gesamtes Potential erst im Appleuniversum selbst: iTunes U als Lernplattform, iCloud zum Datenaustausch und Backup. Mit diesen Geräten legt man sich über Jahre auf einen Hersteller fest. Das gilt übrigens für Windowstablets oder Chromebooks ganz genauso. Auf einem Notebook könnte ich aber im Prinzip auch Linux installieren.

- Bei einem geräte- oder betriebsystemübergreifenden Dateiaustausch gibt es das ein oder andere Problem, jedoch natürlich auch Lösungen.

- Zahlreiche Fachanwendungen sind nicht für Tablets verfügbar, ebenso wird spezielle Lernsoftware meist nur für Windowsgeräte angeboten.

- Insbesondere iPads sind nicht sehr transparent hinsichtlich des Verbleibs von Daten. Das ist u.U. je nach konkretem Anwendungsfall ein Datenschutzproblem.

- iPads erfordern eine geeignete Infrastruktur, wenn alle Funktionen genutzt werden sollen. Wenn die Lehrkraft zu Beispiel auf dem Bildschirm eines Schülers schauen möchte, müssen wesentliche Sicherheiteinstellungen in WLAN-Netzen deaktiviert werden (z.B. Client Isolation).

- Tablets sind im Prinzip Geräte, die für die Nutzung durch eine Person konzipiert wurden. Man kann diese Geräte auch zentral managen, z.B. durch MDM-Lösungen, braucht aber dafür ein Konzept und zumindest in der Anfangsphase eine gute Beratung und entsprechende Dienstleister.

Warum ich von Android abrate

Auf den ersten Blick scheinen Androidgeräte eine gute Wahl zu sein. Sie sind bei vergleichbarer Qualität oft günstiger und ihnen haftet an, durch das freie Android nicht so klar auf einen Hersteller ausgerichtet zu sein.

Das Lizenzmodell von Android ermöglicht erst die Herstellung extrem günstiger Geräte. Die Quelltexte liegen offen, das System lässt sich recht unaufwändig an fast jede beliebige Hardwareumgebung anpassen, d.h. als Hersteller bin ich in der Wahl meiner CPU, meines Grafikprozessors usw. recht frei. Daraus entsteht eine Vielzahl an Produktlinien. Um das System performant und schlank zu halten, bricht man mit einem Grundprinzip von Linux, auf dem Android basiert: Dem generischen System.

Ein generisches System läuft unverändert auf sehr vielen unterschiedlichen Umgebungen: Ubuntu kann ich auf fast jeden Rechner installieren – Linux bringt die dafür erforderlichen Treiber gleich mit und erkennt z.B. Hardware beim Start vollautomatisch.

Ein generisches System kann darüberhinaus zentral geupdatet werden – im Prinzip läuft ja überall das Gleiche. Leider schleppt natürlich ein generisches System alles nur Denkbare an Treibern mit sich und ist daher recht groß – das passt vor allem nicht zu günstiger Hardware.

Kurz gesagt: Bei Androiden muss der Hersteller jedes Sicherheits- und Funktionsupdates für alle seine Produktlinien manuell einpflegen und seinen Kunden z.B. als Betriebssystemimage bereitstellen. Das lohnt sich bei Geräten wie Tablets und Handys mit ohnehin meist kurzer Verwendungszeit in der Regel nicht, sprich:

Die meisten Androidgeräte sind nach recht kurzer Zeit sicherheitstechnisch ein Debakel.

Die einzige echte Ausnahme, die ich diesbezüglich kenne, ist die Nexusserie von Google selbst. Meine Nexustablets der ersten Generation erhalten bis heute zeitnah Updates – schon fast vier Jahre mittlerweile.

Man kann ausweichen auf Communities rund um Cyanogenmod – wenn man technisch sehr versiert ist und viel Zeit hat – aber für Schulen im Allgemeinen ist das keine Option.

In der Schule brauche ich nach meinem Empfinden Geräte, die mindestens drei, besser fünf Jahre zuverlässig laufen. Realistisch finde ich eher einen Gerätewechsel nach drei Jahren, d.h. mindestens(!) drei Geräte pro Schullaufbahn, denn schon heute werden die meisten Menschen (auch und gerade SuS!) Geräte, die noch älter sind, aufgrund des technologischen Wandels als unzumutbar empfinden.

BYOD

Während in den bisherigen Szenarien die Schule die Beschaffung, Finanzierung und ggf. auch Wartung der Geräte organisiert, läuft das beim BYOD-Konzept völlig anders:

BYOD meint „Bring Your Own Device“ = „Bring dein eigenes Gerät mit“. BYOD geht von der Annahme aus, dass im privaten Bereich ohnehin schon Geräte vorhanden sind, die sich auch in der Schule nutzen lassen. Das hat einige Vorteile:

- Die gesamte Organisation rund um Finanzierung und Wartung der Geräte ist nicht Aufgabe der Schule.

- Die Geräte sind den Schülerinnen und Schülern vertraut und sie beherrschen zumindest Grundfunktionen.

- Ein eigenes Gerät wird oftmals besser und pfleglicher behandelt.

- Die Schülerinnen und Schüler bestimmen die Softwareausstattung weitgehend selbst

- Auch bei BYOD sind Teile des jeweiligen Gerätes grundsätzlich fernadministrierbar, d.h. ich kann als Schule Softwarelizenzen gesammelt einkaufen und an Schülerinnen und Schüler verteilen

Zum heutigen Stand der Technik sehe ich persönlich wesentlich mehr Schatten als Licht im Kontext von BYOD:

- Die große Heterogenität an Geräten ist eine Überforderung, vor allem für die Lehrkräfte, sodass die Implementierung eine große Herausforderung wird.

- Die Grundannahme, dass Schülerinnen und Schüler ihre Geräte beherrschen, erlebe ich als falsch. Es gibt in der Breite allenfalls sehr rudimentäre Kenntnisse auf Anwenderebene.

- Der finanzielle Background des Elternhauses entscheidet über die Qualität des eingesetzten Geräts.

- Das eigene Gerät ist meist mit wesentlich mehr „Ablenkungspotential“ bestückt.

- Die Heterogenität bringt enorme Herausforderungen für die Zusammenarbeit innerhalb des Klassenverbandes. Selbst so simple Dinge wie ein Dateiaustausch kann zu einer zeitfressenden Aufgabe werden.

- Die Heterogenität bringt enorme Herausforderungen bei der Ausstattung des Schulnetzes mit sich. Es ist ja nicht mit WLAN alleine getan, sondern ggf. möchte man Arbeitsergebnisse auch präsentieren können. Was nimmt man da? AppleTV? Display Adapter? WiDi? MiraCast?

Einige Schule behelfen sich mit folgenden Strategien aus dem „Heterogenitätsdilemma“:

- Den SuS und Eltern wird konkret eine Geräteauswahl vorgebenen („Aus diesen x Geräten können Sie wählen …“)

- Den SuS und Eltern werden technische Spezifikationen vorgegeben (Betriebssystem, Displaygröße, ggf. bestimmtes Zubehör etc.)

Der Sprung in die absolute Heterogenität ist in meinen Augen nichts für Schulen, die sich gerade auf den Weg machen, um vermehrt digital zu arbeiten. Die Hürden für die Lehrkräfte sind hier immens hoch, da Grundprinzipien verschiedener Betriebssysteme beherrscht sein wollen. Auf die „Kompetenz der SuS“ oder der „umgekehrten Lernsituation“ (Kolleginnen und Kollegen lernen von SuS) kann nach meiner Erfahrung nur mit Einschränkungen gebaut werden. Daher:

Wenn mit BYOD gestartet werden soll, dann bitte mit einschränkenden Vorgaben, was die Geräteauswahl angeht. Wenn sich die Kompetenzen einer Schulgemeinschaft erweitert haben, kann Zug um Zug eine Öffnung erfolgen.

Präsentationslösungen

Schulserverlösungen

Lernplattformen

Vorbemerkung:

Ich äußere hier meine Sicht und meine Meinung zum Thema Lernplattformen, die sich allein auf meinem persönlichen Erfahrungswissen gründet. Auch ich kenne Schulen, an denen es mit einer Lernplattform gut läuft und auch ich denke, dass in bestimmten Konstellationen eine Lernplattform ggf. hilfreich für Schulentwicklung sein kann.

Warum ich Lernplattformen sehr kritisch sehe

Lernplattformen wie Moodle, Commsy oder auch kommerzielle Varianten wie itslearning, Webweaver, Google Classroom und iTunes U stellen eine virtuelle Lernumgebung bereit.

Das Prinzip ist fast immer gleich: Ein zentrales Login ermöglicht Zugriff auf bestimmte Funktionen, die sich gruppieren und strukturieren lassen, z.B. kann ich innerhalb von Moodle sogenannte Kurse anbieten, die diverse Funktionen bereitstellen, etwa ein Forum, Arbeitsmaterialien, eingebettete Medien, Onlinetests u.v.m.. Diese Kurse kann ich teilen, exportieren, wiederverwerten, gemeinsam mit anderen Lehrkräften entwickeln. Darüberhinaus werden zunehmend Kurationstools eingesetzt, etwa bei iTunes U: Ich kann ähnlich wie bei paper.li Webinhalte auf einer speziellen Seite zusammenstellen – quasi ein Webquest auf multimedial.

Das hört sich erstmal prima an. Ich war in Deutschland lange Zeit sehr aktiv in der Moodleszene und hatte als Berater Zugriff auf zahlreiche Testinstallationen kommerzieller Produkte. Ich bin kein Maßstab, weil ich zentralisierte Dinge für die Arbeit mit digitalen Medien nicht mehr benötige, aber keine der Teststellungen und keine meiner Testinstallationen in den letzten Jahren hat mich in irgendeiner Weise dazu gebracht, Spaß oder Freude bei der Arbeit mit dem jeweiligen System zu empfinden.

Das ist ja auch nicht zwingend notwendig, aber dazu kam, dass auch der für mich sehr typische pragmatische Zugang auf keiner der Lernplattformen möglich war: Sie kosteten mich einfach nur Zeit durch die komplizierte Bedienung, die vorgegebenen Strukturen, das oft haarsträubende Dateimanagement, die proprietären Schnittstellen – und ich halte mich selbst für einen mittelmäßig begabten Anwender (das ist etwas völlig anderes als ein Techniker oder Administrator). Es gibt eine Reihe von Werbeaussagen zu Lernplattformen, die ich im Folgenden einmal aufs Korn nehmen möchte:

1. Eine Lernplattform bietet schulweit einen geschützten Raum mit klar definierter Benutzerführung

Das stimmt von einem technologischen Standpunkt aus. Hypothetisch bietet sie das. „Schulweit“ bedeutet für mich, dass alle Lehrkräfte in diese Plattform eingewiesen sind und regelmäßig im Unterricht mit ihr arbeiten. Nur so entwickeln sich Routinen im Alltag. Tatsächlich höre ich von Schulen, in denen Lernplattformen „eingeführt“ sind, ganz oft ganz andere Dinge. „Schulweit“ bedeutet in der Realität oft genug „drei oder vier besonders aktive Lehrkräfte mit ihren Lerngruppen“.

„Schulweit“ ist eine Haltung, die schon vorhanden sein muss, bevor eine Lernplattform ihr unterstützendes Potential überhaupt entwickeln kann.

„Einfach mal machen“ führt oft genug lediglich dazu, dass eine Lernplattform 1:1 die Strukturen an einer Schule abbildet – somit ist sie für mich dann zwar ein tolles Beratungsinstrument, aber oft genug sehr bald für die Schule selbst eine zusätzliche Belastung.

Man sieht das recht hübsch an den Diskussionen im deutschen Forum auf moodle.org. Immer noch drehen sich gefühlt 90% der Fragen um Sperren, Einschränken, Bewertungsraster feintunen und ähnliche Dinge.

Wenn ich versuche, in Richtung „schulweit“ zu beraten, kommt seltsamerweise am Schluss oft eben nicht die Entscheidung für eine Lernplattform dabei heraus, sondern erstmal sowas in die Richtung wie Dateiaustausch, Termine, E-Mail – also typische Cloudfunktionen. Danach entwickelt es sich oft eher von dem Grundkonstrukt „Lernplattform“ weg.

2. Eine Lernplattform bietet erweiterte Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften durch z.B. Austausch von Materialien, Aufgabenstellungen und Medien

Das stimmt von einem technologischen Standpunkt aus. Hypothetisch bietet sie das. Ich kann z.B. bestimmte Strukturen exportieren und im nächsten Jahr wiederverwenden. Wenn ich einen Kurs zum Thema „Programmieren mit Arduino“ erstellt habe, kann ich diesen darüberhinaus mit anderen Lehrkräften teilen. Bei Moodle kann ich sogar im gleichen Kurs mit verschieden Gruppen gleichzeitig arbeiten, ohne dass diese Gruppen sich gegenseitig sehen. Ich kann das. Was ist mit meinem Kollegen, der nicht einmal weiß, wie er das Bild des Notebooks auf den Beamer bekommt? Der wird schon an der Anmeldung und der Einrichtung eines Kurses in Moodle scheitern – andere Systeme sind da aber tatsächlich entschieden intuitiver.

Wer darüberhinaus schon einmal einen Kurs in einer Lernplattform gebaut hat, weiß, dass das oft Stunden dauert – für mich völlig ineffizient. Zudem will ich ja gerade nicht nur Inhalte bereitstellen, sondern ich möchte mich z.B. im Fach Deutsch mit meinem Fachwissen mit den von SuS erstellten Inhalten auseinandersetzen und sie selbst darüber ins Gespräch bringen.

Wenn ich hingegen Inhalte bereitstellen muss (z.B. im Fach Chemie), dann tue ich das doch nicht auf einer proprietären Lernplattform mit ihren für mich extremst eingeschränkten Im- und Exportfunktionen. Meine Inhalte sind für mich als Lehrer eine essentielle Ressource, mit der ich mich nicht an ein Format binden möchte, was ich nicht selbst kontrollieren kann. Wenn eine Schule z.B. jahrelang bei Anbieter x auf Lernplattform y gearbeitet und der Anbieter dann z.B. die Preisstruktur massiv ändert (das ist kein hypothetisches Setting, sondern das kommt vor!) – sage ich dann als Schule: „Och, jetzt ist zwar die Arbeit von Jahren im System, aber den Preis, nö, den zahle ich nicht und wechsle jetzt zu Anbieter z!“

Meiner Meinung nach unterschätzen viele Anbieter genau diesen Aspekt, weil er selten so klar formuliert wird, aber intuitiv bei vielen Lehrkräften eine sehr große Rolle spielt. Dazu kommt die Angst, dass Materialien durch die digitale Präsenz auf einmal auch beurteil- und evaluierbar werden. Das kann man kritisieren und doof finden. Die Angst bleibt trotzdem.

3. Eine Lernplattform ist ein zentrales Instrument zur Organisation von Kommunikationsprozessen an Schulen und schafft so Transparenz

Das stimmt von einem völlig veralteten technologischen Standpunkt aus. Meist funktionieren Lernplattformen so, dass man sich über eine Weboberfläche einloggen muss, um dann auf eine Art Dashboard zu kommen, was alle relevanten Informationen für mich anzeigt. Oder es gibt eine gesonderte App für ein Mobilgerät (Handy, Tablet), die das für mich erledigt. In meiner Welt (und in der Welt der Mobilgeräte überhaupt) findet Datenaustausch aber recht anders statt:

- E-Mail über imaps

- Termine über CalDAVs

- Dateien über WebDAVs

- Nachrichten über XMPP (mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung)

- Kontaktdaten über CardDAVs

- Inhalte über XML

- […]

Das sind alles offene Protokolle/Formate, wie sie jeder von uns täglich nutzt ohne es zu wissen, weil irgendeine App das erledigt, die wir entweder vom Hersteller des Betriebssystem übernehmen oder aber selbst bestimmen. Hersteller von Lernplattformen neigen zum überwiegenden Teil dazu, diese offenen, freien und verschlüsselten Standards durch irgendetwas zu ersetzen, das nur zu ihrer jeweiligen Lernplattform passt.

Soll man also keine Lernplattform einsetzen?

Nein. Natürlich soll man ernsthaft prüfen, ob eine Lernplattform für die eigene Schule eine Möglichkeit darstellt. Erfolgreich wird man dabei aber nur sein, wenn man die Orientierungphase gut gestaltet und auch Datenschutzbelange in den Blick nimmt.

Der Raum als zweiter Pädagoge

Als medienpädagogischer Berater spüre ich zunehmend die Tendenz, das alte PC-Raumkonzept aufzugeben. Praktisch drückt sich darin aus, dass so manche Verantwortliche hier im Lande davon ausgehen, ihre PC-Räume zu letzten Mal mit neuer Hardware auszustatten. Gleichzeitig gibt es zwar viele Ideen und Experimente, wenn es um Konzepte geht, die den PC-Raum ablösen sollen – für viele ist das auch schon heute gar keine Frage mehr: Pads und mobile Geräte sind die Zukunft.

Meine Definition von Zukunft ist, dass ich sie heute nicht kenne. Nur weil etwas für mich als Erwachsener funktioniert und ich es auch mit Lerngruppen gerne tue, muss es noch lange nicht für ein System funktionieren. Ich möchte gerne herausfinden, was funktioniert – und zwar nicht allgemein, sondern für mein konkretes System. Dazu haben wir bei uns in Cloppenburg einen Pilotraum gebaut, in dem interessierte Kolleginnen und Kollegen auch mit ihren Lerngruppen einfach einmal Dinge ausprobieren können.

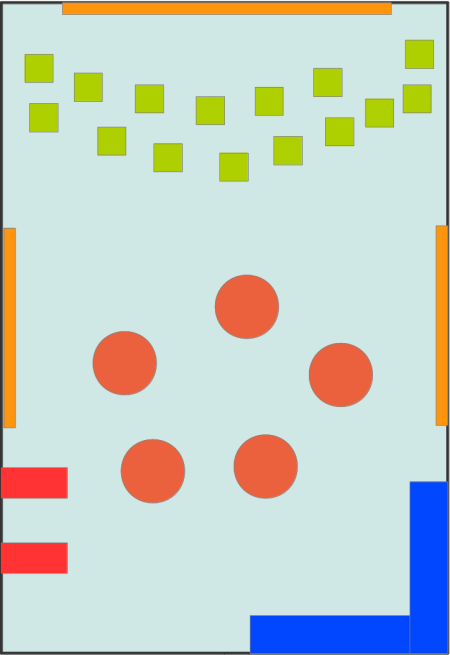

Orange sind Präsentationbereiche: Das können Mimio- oder digitale- Tafellösungen sein. Es gibt oben einen festen Bereich mit zwei Beamern nebeneinander – dort stelle ich mir auch sowas wie Konferenzen vor und es gibt an den Seiten flexible Bereiche auf einem Schienen- oder Rollensystem. Als Sitzmöbel im oberen Bereich denke ich mir sowas wie Kirchentagskartons in edel vor: flexibel und im Stapelsystem auch als Raumteiler nutzbar (Vielleicht muss man bei manchen Klassen dann noch Fangnetze vor dem hinteren Bereich installieren…).

Rot sind Tischsysteme: Die hätte ich gerne mit Ethernetdosen ausgestattet – insbesondere für Arbeiten, die Bandbreite oder niedrige Latenzen erfordern. Dort könnten Laptops stehen. Die stehen dort deshalb, weil zumindest bei uns auch jenseits von touchibunti-socialmedia-kommunizieri auch Messsysteme, Robotik- und Codeprojekte gibt, bei denen Tablets lieb gemeint, aber aufgrund ihrer miserablen Multitaskingfähigkeit und Schnittstellenausstattung ein Vollausfall sind (serielle Schnittstelle oder USB wäre da schon gut). Auch Dinge wie Bild-, Ton- und Videobearbeitung sind bei uns nach wie vor ein Thema. Ich würde gerne am Rand auch Einzelarbeitsplätze mit leistungsfähiger Hardware oder Anbindung einen einen leistungsstarken Server anbieten – z.B. für Rendering. Blau sind Schranksysteme mit einem Angebot an Endgeräten: Das können z.B. Tablets, aber auch Notebooks sein, die man sich als Lehrkraft dann auch für Gruppenarbeiten im normalen Klassenraum ausleihen kann, die aber natürlich auch im Lab auf Kuschel- und Snoozelecken genutzt werden dürfen.

Im Lab gibt es ein starkes WLAN, dass allen Schülerinnen und Schüler auch für ihre eigenen Endgeräte zur Verfügung steht. Mittels RDP oder VNC kann auch von diesen Endgeräten aus dann z.B. Software genutzt werden, die auf dem Server läuft und ein spezielles OS erfordert.

Mit so einem Raum lassen sich m.E. vielfältige Erfahrungen sammeln, was an Konzepten sich wirklich für einen breiteren Einsatz eignet – die technische Umsetzung bedarf natürlich auch einer Erprobung. Zudem kann ich in einem solchen Raum nach wie vor lehrerzentriert arbeiten – das ist wichtig, um möglichst viele Menschen mit ins Boot zu bekommen.

Der sterbende(?) Computerraum

PC-Kabinette, Rechnerpools - die Beschreibungen für einen PC-Raum klingen meist nicht sehr freundlich und im Vergleich mit dem oben beschriebenen Lernlab fällt ein solcher von seiner Begeisterungsfähigkeit natürlich deutlich ab. Das hat folgende Gründe:

- in einem PC-Raum lässt sich meist nur am PC arbeiten - mehodische Vielfalt oder unterschiedliche Sozialformen sind i.d.R. nicht möglich

- klassische Büro-PCs, wie sie in Schulen oft zum Einsatz kommen, bieten für wirklich aufwändige kreative Arbeit (z.B. Videoschnitt oder Bildbearbeitung) meist zu wenig Leistung

- die „Rüstzeit“ ist immens: Ich muss einen solchen Raum buchen, mit Schülerinnen und Schülern dort hingehen, die Rechner hochfahren und am Ende darauf achten, dass der Raum ordentlich verlassen wird.

Allerdings verfügen heutzutage immer weniger Schülerinnen und Schüler über Grundkompetenzen in der PC-Bedienung und diese Geräte spielen nach wie vor im Berufsleben eine gewichtige Rolle - gerade bei Dingen wie Officeanwendungen

- Fachanwendungen für bestimmte Berufszweige

- Verlagssoftware zu Lehrwerken (meist windowsbasiert)

- Organisation von Informationen in Dateisystemstrukturen

- Informatikunterricht

- Durchführung von Onlinediagnosen

- Durchführung von Evaluationen

- ggf. Durchführung von Anmelde- und Wahlverfahren

Richtig aufgesetzt sind PC-Räume sehr unaufwändig zu warten und „fressen hier nicht viel Brot“. Es kann sich je nach Konzept und Ausrichtung der Schule durchaus lohnen, sie zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Diskussion